地口(じぐち)とは

2025年大河ドラマ「べらぼう」と地口

2025年大河ドラマ「べらぼう」では、登場人物が話すセリフの端々に「地口(じぐち)」と言う言葉遊びが入ります。

古くから東京の下町エリアに長く住んでいる方にはお馴染みかもしれませんが、それ以外の方には聞き慣れない響きかもしれません。

今回の記事では地口とは何か、「べらぼう」の1話「ありがた山の寒がらす」から使われている地口についてご紹介いたします。

地口(じぐち)の意味 江戸っ子の言葉遊び

地口(じぐち) とは、江戸時代の江戸市中に住む庶民(江戸っ子)が日常的に使っていた洒落(しゃれ)や言葉遊びの一種です。

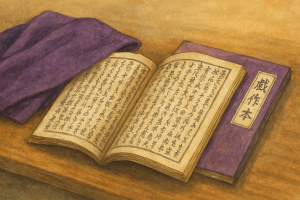

「地口」の「地」とは、上方(京・大坂)に対する江戸のことを指します。同じような使い方として地本問屋(じほんどんや)の「地」があり、こちらも「江戸の本」と言う意味が含まれています。

地口の特徴

- 語呂合わせや音の似ている言葉を使って、元の意味をユーモラスに変える

- 江戸っ子の機知や滑稽さを反映している

- 時に社会や権力への風刺や日常の出来事を題材にしたものが多い

- 主に掛け声や口癖、看板、双六(すごろく) などに使われた

地口が使われた場面

吉原遊郭

女郎や遊客が会話を楽しむ際の機知として利用されました。

寺子屋

子どもたちが楽しみながら文字を学ぶための題材にされたと言われています。

地口の例

隣の花は高い

「隣の花は赤い」と言うことわざをもじって、「隣の花を手に入れるには代価が必要」という現実的なユーモアを表しています。

急がば回れ右

「急がば回れ」ということわざをもじって「急いでいるなら安全な方向に回れ」という掛け声をユーモアで強調しています。

べらぼう 1話 ありがた山の寒がらす

待ちかね山(まちかねやま)

「待ちかね山(まちかねやま)」とは「待ちかねた」・「待ちわびた」と言う表現をユーモアに変えています。

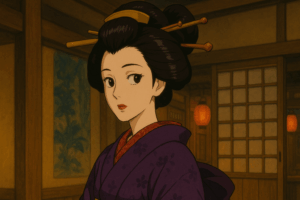

この地口を使っているのは年季の明けた二文字屋の女郎たちや、松葉屋へ花の井(小芝風花)と遊びにきた和泉屋と言う商人です。

合点承知の助(がってんしょうちのすけ)

「合点承知の助(がってんしょうちのすけ)」とは「合点」や「了解しました」と言う表現を面白おかしく変えたものです。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎(横浜流星)です。

うまだけに(うまだけに)

「うまだけに(うまだけに)」は、誰かが何かを上手に表現したときに思わず「上手い!」と称賛する掛け声をもじったものです。

この地口を使っているのは松葉屋(正名僕蔵)・大文字屋(伊藤淳史)・扇屋(山路和弘)など「吉原の親父」たちです。

へへへのへっぴり野郎(へへへのへっぴりやろう)

「へへへのへっぴり野郎(へへへのへっぴりやろう)」とは、「腰抜け野郎」とか「しょうもないやつ」など、誰かを小馬鹿にするときに面白おかしく変えた表現です。

この地口を使っているのは平賀源内(安田顕)です。

ありがた山の寒がらす(ありがたやまのかんがらす)

「ありがた山の寒がらす(ありがたやまのかんがらす)」とは「ありがとうございます」と感謝の意とユーモラスをより強調したいときに使われています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎ですが、べらぼう 1話のタイトルとしても使われています。

べらぼう 1話 あらすじ

べらぼう 2話 吉原細見「嗚呼御江戸」

ありがた山のトンビがらす(ありがたやまのとんびがらす)

「ありがた山の寒がらす」と同じく、「ありがとうございます」と感謝の意とユーモラスをより強調したいときに使われています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

そううまくは烏賊の嘴(そううまくはいかのくちばし)

「そううまくは烏賊の嘴(そううまくはいかのくちばし)」は、「そう上手くはいくか!」・「そう上手くは行きませんよ」と言うややきつめの表現を、ユーモアを交えて柔らげています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

呆れがとんぼ返りで礼にくる(あきれがとんぼがえりでれいにくる)

「呆れがとんぼ返りで礼にくる(あきれがとんぼがえりでれいにくる)」は、面白くおかしく言葉を付け足すことで、「呆れる」と言う表現を強調しています。

この地口を使っているのは平賀源内です。

馬鹿の三段重(ばかのさんだんがさね)

「馬鹿の三段重」とは、「バカ!」という相手を罵倒するときに使う言葉で「バカ!バカ!バカ!」とただ3回繰り返すのではなく、ウイットをきかせた表現になります。

この地口を使っているのは花の井です。

かたじけ茄子(かたじけなすび)

「かたじけ茄子(かたじけなすび)」とは「かたじけない」と感謝の意を表すときの、ユーモラスを交えて表現です。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 2話 あらすじ

べらぼう 3話 千客万来 一目千本

ありがた山の寒がらす(ありがたやまのさむがらす)

すでに説明したように「ありがとうございます」の意の地口です。

使っているのは田沼意次(渡辺謙)で、地口を使っているのではなく、文脈上、この地口を使った蔦屋重三郎のことを言っています。

これしか中橋(これしかなかばし)

「これしか中橋(これしかなかばし)」とは「これしかない」と言う言葉に、ユーモラスさを加えた表現です。この地口を使っているのは、蔦屋重三郎です

そこだけは言うてもおくれな小夜嵐(そこだけはいうてもおくれなさよあらし)

「そこだけは言うてもおくれな小夜嵐(そこだけはいうてもおくれなさよあらし)」とは「それだけは言ってくれるな」と言う、切なる願いにユーモラスを加えることで深刻になりすぎないようにしています。

この地口を使っているのは次郎兵衛(中村蒼)です。

べらぼう 3話 あらすじ

べらぼう 6話 鱗剥がれた「節用集」

そんなこた心得タヌキ(そんなこたこころえたぬき)

「そんなこた心得タヌキ(そんなこたこころえたぬき)」とは、「そのようなことはわかっている」と言う意味をユーモラスさを交えた表現です。

この地口を使っているのは「金々」と呼ばれる当世風の装いをした若者です。

上がったりやのかんかん坊主(あがったりやのかんかんぼうず)

「上がったりやのかんかん坊主(あがったりやのかんかんぼうず)」とは、商売が上手くいかないことが深刻になりすぎずに、ユーモラスさを表しています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

占め子の兎(しめこのうさぎ)

「占め子の兎(しめこのうさぎ)」とは、「〜することが上手くいけば占めたもの」と言う表現に、兎という言葉を加えて、言葉遊びにしているというイメージです。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

ありがた山のとんびがらす(ありがた山のとんびがらす)

前述通り、「ありがとうございます」と言う感謝の意を強調した表現です。この地口を使っているのは鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)です。

恐れ入谷の鬼子母神(おそれいりやのきしもじん)

「恐れ入谷の鬼子母神(おそれいりやのきしもじん)」とは、「恐れ入ります」と雑司ヶ谷にある「鬼子母神堂」とを引っ掛けています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

濡れ手に粟餅(ぬれてにあわもち)

「濡れ手に粟餅(ぬれてにあわもち)」とは、「濡れ手に粟」と言うことわざと、自分が食べている粟餅と引っ掛けた表現です。

この地口は長谷川平蔵(中村隼人)が使っています。

べらぼう 6話 あらすじ

べらぼう 7話 好機到来「籬の花」

ご無礼つかまつりの三郎(ごぶれいつかまつりのさぶろう)

「ご無礼つかまつりの三郎(ごぶれいつかまつりのさぶろう)」とは、「ご無礼つかまつります」に「三郎」をつけて、「失礼します」と言う意味を少し茶化した言い方になっています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

ありがた山(ありがたやま)

「ありがた山(ありがたやま)」とは、「ありがとうございます」に「山」をつけて感謝の意をユーモラスに表す表現です。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

平気の平左(へいきのへいざ)

「平気の平左(へいきのへいざ)」とは、「(どんなことを言われようが)平気」と言う意味です。この地口は次郎兵衛が使っています。

どうもどうも危うく遅まき唐辛子(どうもどうもあやうくおそまきとうがらし)

「どうもどうも危うく遅まき唐辛子(どうもどうもあやうくおそまきとうがらし)」とは「どうも遅くなりました」と、予定に遅れたことに対する軽い謝罪をユーモラスに表した表現です。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

江戸じゅう担いで回るの助(えどじゅうかついでまわるのすけ)

「江戸じゅう担いで回るの助(えどじゅうかついでまわるのすけ)」は、「江戸じゅう担いで回るしかない」と言う表現を、ユーモラスに言い換えています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

仕方中橋(しかたなかばし)

「仕方中橋(しかたなかばし)」とは、「仕方がないでしょう」と言う表現に「中橋」をつけて残念な気持ちをユーモラスに表したと考えられます。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 7話 あらすじ

べらぼう 8話 逆襲の「金々先生」

お茶の子サイサイ(おちゃのこさいさい)

「お茶の子サイサイ(おちゃのこさいさい)」とは、「簡単にできる」・「朝飯前」といった意味です。「のんのこさいさい」をもじった地口でもあるという解釈もあります。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 8話 あらすじ

べらぼう 9話 玉菊燈籠恋の地獄

遅かりし由良助(おそかりしゆらのすけ)

「遅かりし由良助(おそかりしゆらのすけ)」とは、「遅くなりました」と言う意味です。「忠臣蔵」で有名な大石内蔵助(おおいしくらのすけ)をモデルにした、人形浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」の主人公「大星由良助」のことです。

この地口を使っているのは鳥山検校(市原隼人)です。

べらぼう 9話 あらすじ

べらぼう 10話 「青楼美人」の見る夢は

ありがた山(ありがたやま)

「ありがた山」は「ありがとう」の意ですが、この文脈では地口ではなく、「ありがた山」と言う地口を使った蔦屋重三郎のことを指しています。

この「ありがた山」を使っているのは田沼意次です。

かたじけ茄子(かたじけなすび)

前述の通り「かたじけない」の意です。この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

大当たりのこんこんちき(おおあたりのこんこんちき)

「大当たりのこんこんちき(おおあたりのこんこんちき)」とは、「大当たり」に「こんこんちき」を加えることで、相手の意図通りであったことを強調しています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

仰せの通り油町にございます(おおせのとおりあぶらちょうにございます)

「仰せの通り油町にございます(おおせのとおりあぶらちょうにございます)」とは、「おっしゃる通りです」と言う意味で、江戸・日本橋通油町の町名と引っ掛けて、相手の発言を認めることをユーモラスに強調しています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 10話 あらすじ

べらぼう 11話 富本、仁義の馬面

ごめんごめんひょっとこお面(ごめんごめんひょっとこおめん)

「ごめんごめんひょっとこお面(ごめんごめんひょっとこおめん)」とは、「ごめん」と語尾の「お面」を引っ掛けています。

この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

ありがた山(ありがた山)

「ありがとう」の意味です。この地口を使っているのは鱗形屋孫兵衛です。

べらぼう 11話 あらすじ

べらぼう 15話 死を呼ぶ手袋

行くべえ獅子(いくべえじし)

「行くべえ獅子」とは初春に越後から門付にやってくる「角兵衛獅子」をもじったものです。この時口を使っているのは、朋誠堂喜三二と北尾政演です。

べらぼう 15話 あらすじ

べらぼう 16話 さらば源内、見立ては蓬莱

いたみ諸白(いたみもろはく)

「いたみいります」をもじった地口。「いたみ」とは「伊丹」のことで、「諸白」とは日本酒の種類のことを指します。いたみ諸白を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 16話 あらすじ

べらぼう 18話 歌麿よ、見徳は一炊夢

きた山(きたやま)

「きました」をもじった地口。「きた山」を使っているのは朋誠堂喜三二です。

おじゃま山(おじゃまやま)

「おじゃました」をもじった地口。「おじゃま山」を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 18話 あらすじ

べらぼう 19話 鱗の置き土産

ご無沙汰山(ごぶさたやま)

「ごぶさた」をもじった地口。この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

知らぬが花の吉野山(しらぬがはなのよしのやま)

「知らぬが花」をもじった地口。この地口を使っているのは蔦屋重三郎です。

べらぼう 19話 あらすじ