井上高清の名前について

井上高清とは

井上高清(いのうえたかきよ)(?~1600年)とは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長(仲野太賀)の家臣の1人で、和泉国下二郡(南郡と日根郡)の代官や大和国の南京奉行(なんきょうぶぎょう)を務めていたことが知られています。

また井上高清は南京奉行として「奈良借(ならかし)」と呼ばれる、豊臣秀長あるいは豊臣政権全体が行なっていた金融政策に深く関わっていたと考えられています。

井上高清の名前について

井上高清は仮名(けみょう)を「源五(げんご)」と称していたとされています。また南京奉行の役所を興福寺内の中坊に構えていたことから「中坊源吾」と称されることもあったようです。

井上高清の出自と家族

井上高清の出自

井上高清は生没年が不詳であるように、いかなる出自であるかも分かっていません。史料で井上高清の名前が初めて見られるのは、1585(天正13)年のことです。

史料での初見は、天正十三年(一五八五)の五月二十三日に、秀長が和泉支配のために下二郡(南郡・日根郡)の代官に任じた者として、「いのうゑげん五」とみえているものになる(『新修泉佐野市史4』七六〇頁)。このときには秀長の重臣の一人として存在していたことが知られる。おそらくはそれ以前から、秀長の家臣になっていたと思われる。

黒田 基樹. 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 (角川選書) (pp. 103). (Function). Kindle Edition.

井上高清の家族

「多聞院日記」の記述によると、井上高清には妻がいたことが分かっています。ですが1591(天正)1月19日の記述によると、この妻は死産をし、自身も亡くなっています。

秀長家臣としての井上高清の動向

和泉国の代官と奈良の南京奉行を歴任

上述したように井上高清は和泉国の代官に任じられたのち、1586(天正14)年に南京奉行に転じたようです。

南京奉行とは江戸幕府の職制にあった遠国奉行の1つ、奈良奉行のような役職で、奈良の町政や寺社を管理する任務がありました。

江戸時代の奈良奉行は京都所司代の指揮下に入って職務を行なっていましたが、南京奉行としての井上高清は、秀長の重臣の1人で、大和国の統治を担当していた横浜良慶(横浜一庵)の指図を受けながら仕事をしていたようです。

「多聞院日記」による南京奉行としての記録

井上高清は日常的に奈良の町政に携わっていたことから、奈良興福寺の僧侶たちによって書き留められていた「多聞院日記」に高清の名前が頻繁に登場します。

以下は「」の記述に基づいて「多聞院日記」に記録されている井上高清の主な動向を表形式にしたものです。

| 西暦(和暦) | 出来事 |

|---|---|

| 1586(天正14)年10月6日 | 秀長より所領2,000石が与えられる |

| 1586(天正14)年10月9日 | 奈良における公定枡を京枡にすることを通知 |

| 1586(天正14)年10月28日 | 興福寺の僧侶・慶円坊と専当坊に対して奈良中の寺社に対する連絡係を務めるよう通知 |

| 1586(天正14)年10月28日 | 興福寺の寺林番匠に対して板代を支払うよう横浜良慶から指図を受ける |

| 1588(天正16)年5月12日 | 難産をしている母鹿から死産の子鹿を引き出すため「中坊」から役人を派遣 |

| 1588(天正16)年8月17日 | 多聞院英俊の元に使者を派遣。秀長による長谷寺修造に伴い寄進する金灯籠の銘文執筆を依頼 |

| 1589(天正17)年5月22日 | 宇喜多秀家の妻の安産祈願をするために寄進する金灯籠の銘文執筆を多聞院英俊に命令 |

| 1589(天正17)年10月5日 | 秀長が奈良の町衆に対して金子を貸付。高清は実際の貸付と利息徴収を担当 |

| 1590(天正17)年1月10日・17日 | 興福寺蓮成院から秀長病期見舞いのための進物を受け取る |

| 1590(天正17)年6月7日 | 秀吉・秀長の兄弟が那智大社如意輪堂に寄進する鰐口の銘文執筆を多聞院英俊に命じる |

| 1590(天正17)年7月10日 | 慈雲院が秀長の病気快復の祈祷を興福寺に依頼。横浜良慶が高清から布施物を受け取るように興福寺に通知 |

| 1590年(天正18)年12月29日 | 横浜良慶・小堀正次とともに興福寺に対して寺領1万5,000石を返還 |

年表の出来事を見ていると、井上高清は奈良の町政や寺社管理に関する政策の決定を担っていたと言うよりは、豊臣秀長や横浜良慶などの最高幹部が決めたことを実行していた存在であったことがうかがえます。

秀長死後の井上高清の動向

奈良借の始まり

上述した年表のうち、1589(天正17)年10月5日に豊臣秀長が奈良の町衆に対して金子を貸し付けたとあります。これが世に言われる「奈良借」の始まりです。

具体的には豊臣秀長は奈良の町衆に対して米1万石を貸付。実際には秀長は金子(きんす)1枚を米4石と計算し、金子2,500枚を町衆に対して貸し付けていました。

「多聞院日記」の記述によると、この貸付金は翌年の春に返済されることになっており、実際に元金が返済されたそうです。

ただその後も秀長は奈良の町衆に金子の貸付を行っていて、秀長が1591(天正19)年に亡くなった直後には、金子500枚の貸付残高があったことが確認されています。

しかし金子500枚の貸付は兄・豊臣秀吉の命令によって同年8月に「徳政」、つまり債権が放棄されています。

秀長死後に井上高清の不正貸付事件が発覚

秀吉が奈良の町衆に対しいわゆる「徳政令」を出したことによって終わったかに見えた奈良借ですが、その後とんでもない経済事件が発覚します。

1592(天正20)年、奈良の町衆が秀吉側近の木下吉隆(木下半介)に対して13ヶ条の直訴状を提出。

その第4条には井上高清がも奈良の町衆に対して貸付を行っており、その元手は秀長死後に町衆に貸付をしていた500枚の金子であり、しかも利息は金商人(両替商のこと)を通じて井上源五がすべて手にする仕組みとなっているとあります。

訴えに負けたものの井上高清は南京奉行に留任

「図説 豊臣秀長」によると「多聞院日記」の記述に基づき、この訴えは町衆側の勝利で終わったと説明しています。

つまり、奈良の町人たちを苦しめていたのは、金商人ではなく、彼らをつかって私腹を肥やしていた井上源五だったことがあぶり出されたわけである。『多聞院日記』九月二十二日条によれば、「直訴のさまは、ことごとく地下人(町人)の勝ち」とあり、また、籠屋に入れられていた町人たちも解放されている。「直訴」はみごとに成功したといえよう。

河内将芳 図説 豊臣秀長――秀吉政権を支えた天下の柱石 戎光祥出版 142ページより引用

もっとも訴えられた井上源五は特にお咎めはなく、南京奉行に留任。その一方で1592(天正20)年9月、京都ではなぜか豊臣秀保の後見人で筆頭家老となった横浜良慶は奈良借に関わる帳簿を僧侶たちに筆写させています。

結局、奈良の町衆や金商人たちが一時的に牢に留め置かれる処分を受けただけで、誰も大した処罰を受けることなく、事件は不可解な形で終結を迎えました。

秀保死後の井上高清の動向

豊臣秀保は1595(文禄5)年3月ごろから病気を患うようになり、大和国の十津川で療養をしていましたが、同年4月16日に死去。秀長・秀保の二代に渡って続いた「大和大納言家」は断絶することになります。

このとき井上高清は豊臣秀吉の直臣に転じます。しかし秀吉からのオファーは知行1,000石。秀長・秀保時代に受け取っていた2,000石と比べると知行が半分に減らされています。

ひょっとすると「不正貸付事件」について何らかの責任を取らされたのかもしれません。それでもなお南京奉行の職には留まり続けたため、その仕事ぶりは認められていたのでしょう。

最期は南京奉行の職にあった1600(慶長5)年6月18日に死去。

井上高清 関連記事と参考文献

井上高清 関連記事

井上高清の不正貸付事件はなぜ発生したのでしょうか?そこには豊臣秀長や豊臣家全体に関わる政策意図が透けて見えます。詳細については「奈良借」に関する下記の記事が参考になります。

また井上高清そのものについては下記の記事でも言及しています。

井上高清 参考文献

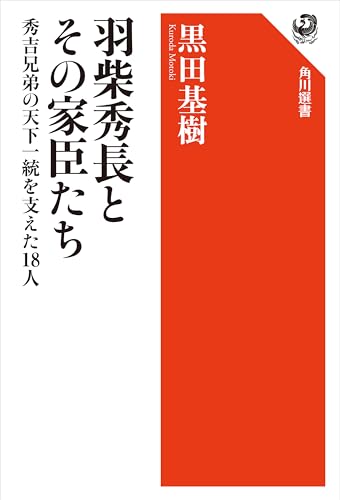

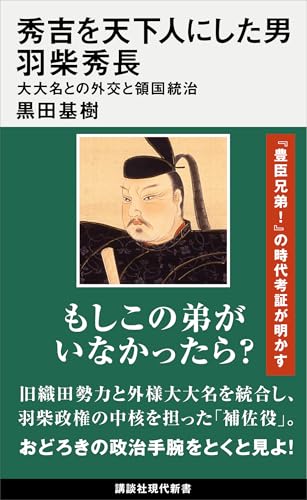

今回の記事を書くにあたって以下の文献を参考にしました。これらの著作のうち著者の黒田基樹さんは、2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されています。

- 黒田基樹 羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人 角川選書

- 黒田基樹 秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治 講談社現代新書

- 河内将芳 図説 豊臣秀長――秀吉政権を支えた天下の柱石 戎光祥出版