目次

べらぼうに登場する西の丸様(にしのまるさま)とは

「西の丸様」は徳川家基と一橋豊千代のこと

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」で登場する「西の丸様」というセリフは、徳川将軍の後継ぎのことを意味します。大河ドラマ「べらぼう」の作中で「西の丸様」と呼ばれる人物は2人いて、奥智哉さん扮する徳川家基(とくがわいえもと)と一橋豊千代(ひとつばしとよちよ)です。

徳川家基の死後、一橋豊千代が西の丸に

徳川家治(眞島秀和)さんの後継ぎ息子として考えられていた、徳川家基は1779(安永8)年、鷹狩りの後に急死します。享年18。(べらぼう 15話)

家基の死によって家治の血統が絶えてしまったため、八代将軍・徳川吉宗が創設した御三卿の1つ・徳川一橋家から一橋治済(ひとつばしはるさだ)(生田斗真)の長男である一橋豊千代が、徳川家治の養子として迎え入れられ、新しい「西の丸様」となります。

この一橋豊千代こそが、のちの徳川幕府十一代将軍・徳川家斉(とくがわいえなり)と呼ばれる人物です。

「西の丸」の意味

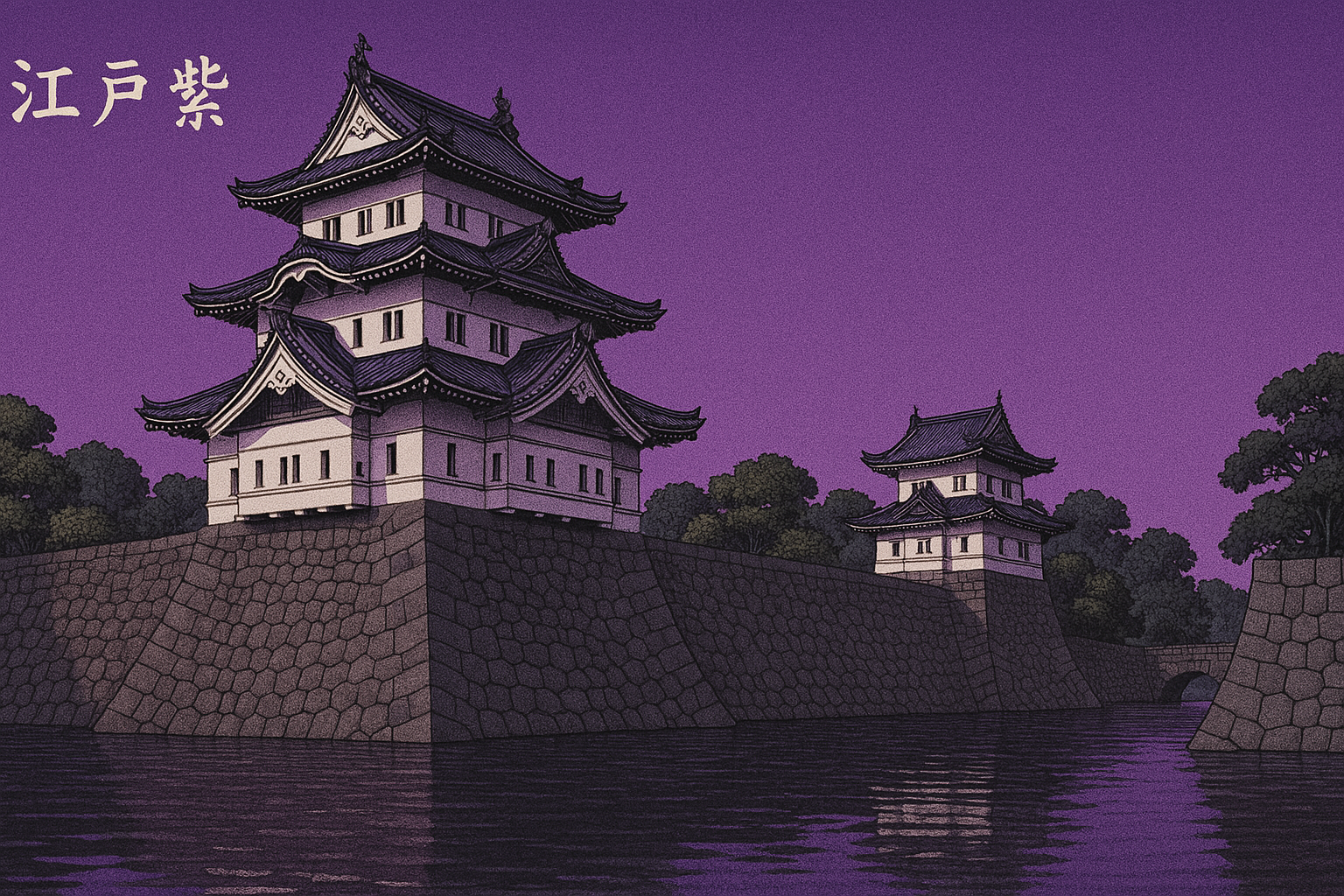

江戸城西の丸は将軍の後継者が住まうスペース

徳川将軍の後継者が「西の丸様」と呼ばれる理由は、江戸城西の丸が将軍の後継ぎの居住空間であったためです。

ちなみに江戸城西の丸御殿は、将軍の後継ぎ以外にも将軍を引退して大御所(おおごしょ)と呼ばれる人物が住まうスペースもありました。

「西の丸老中」であった松平武元

さらに江戸城西の丸は徳川将軍家のプライベート空間の一角でもあり、徳川宗家の家政を担当する西の丸老中も出入りしていました。

西の丸老中は、表のスペースで幕府の執政となる老中とは別の老中で、徳川宗家の家政を専任して取り仕切ります。

大河ドラマ「べらぼう」では松平武元(石坂浩二)は老中の筆頭である、「老中首座」として描かれていますが、かつては西の丸老中を担当したことがあり、そのため徳川家基や田安賢丸(寺田心)からは「西の丸の爺」と親しみを込めて呼ばれています。