指図は青本や錦絵の出来を左右する

べらぼうの「指図」と一般的な「指図」の比較

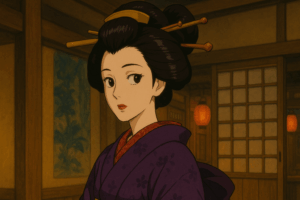

NHKの2025年大河ドラマ「べらぼう」21話「蝦夷桜上野屁音」と22話「小生、酒上不埒にて」で登場する「指図(さしず)」とは、制作物の完成を目指す進行管理業務のことです。「指図」を現代風にいうと「ディレクション」という意味になるでしょう。

一般的な日本語としての「指図」とは「物事のやり方などを指示・命令して人を動かすこと。また、その指示や命令」という意味があります。

しかし、べらぼう21話・22話では青本や錦絵などの成果物を作り出すことを目標として、特定の人間がその作業者に具体的な指示を出すときに「指図」という言葉が使われています。

よって、「べらぼう」のドラマの中での「指図」とは、辞書的な意味を指すのではなく、冒頭で述べた「ディレクション」を指す意味であると考えた方が妥当でしょう。

べらぼうでの「指図」の例 その1 青本作りの場合

べらぼうで「指図」が使われている例として、北尾政演(古川雄大)が地本問屋の鶴屋喜右衛門(風間俊介)の「指図」を受けて青本を作っている場面があります。

北尾政演は絵師であるにも関わらず、鶴屋の「指図」によって戯作者・山東京伝の才能を見せ始めます。

「いや俺、書けるたぁ思ってなかったんですよ。手ぇ出したこたあったけど、さんざんだったし。けど、鶴屋さんの言うとおりやったらなんだかできちまって」 ここ足せ、ここにうがちを、ここ省け──鶴屋に言われるまま書いていたら、なんとなくコツが摑めてしまったという。それを聞いて、重政が納得したように言った。 「鶴屋の『指図』がうまいってことかい」 「指図?」。蔦重には意外な言葉である。

森下 佳子; 豊田 美加. べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 二 (p. 210). (Function). Kindle Edition.

べらぼうでの「指図」の例 その2 錦絵作りの場合

「指図」のもう1つの例が蔦重と歌麿が企画した「雛形若葉」という錦絵作りです。絵師の北尾重政の指図によってそれまで色がぼやけていた「雛形若葉」が、西村屋与八が板元となっている「雛形若葉」と遜色ない作りとなります。

「蔦重! ちょいと! これ! 西村屋のみてぇだろ!」 歌麿が興奮気味に新しく摺った『雛形若葉』を見せる。素晴らしい色彩で、元の『雛形若葉』とはまるで別物、似て非なる仕上がりである。 「……お! おぉ! ホントだな」 「指図を入れりゃこうなんだって! 重政先生と七兵衛さんが教えてくれてよ」 重政がわざわざ七兵衛という摺り師を連れてきて、指示を出しながら摺ってもらったらしい。

森下 佳子; 豊田 美加. べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 二 (p. 220). (Function). Kindle Edition.