往来物とその例

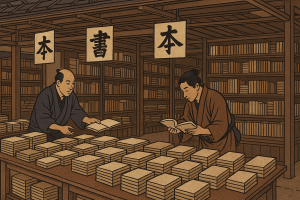

寺子屋や家庭で読まれていた往来物

NHK2025年大河ドラマ「べらぼう」の17話「乱れ咲き往来の桜」で登場する「往来物(おうらいもの)」とは、現代でいう教科書・テキストブックのことを意味します。

往来物とは明治時代が始まるまで作られた子ども向けの学習書のことであり、江戸時代を通じて寺子屋や家庭で読まれていたとされます。

往来物の例: 「商売往来」と「小野篁歌字尽」

商売往来(しょうばいおうらい)

「往来物」の例の1つとして、江戸時代に多くの商家で使われた往来物に「商売往来」があります。

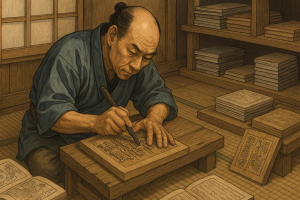

「商売往来」は、江戸時代中期に京都で手習い師匠を営んでいた堀流水軒(ほりりゅうすいけん)によって書かれた往来物です。商家の見習い奉公人である丁稚や小僧が「商売往来」を1冊マスターすると、商人として一生困らない知識が身につくと重宝されていました。

小野篁歌字尽(おののたかむらうたじづくし)

子どもが漢字を覚えるための往来物。「小野篁歌字尽」は同じ部首を使う漢字を集めて、テンポよく文字が覚えられるようになっているのが特徴的です。

なお、べらぼうの22話「小生、酒上不埒にて」では、往来物「小野篁歌字尽」をヒントにした青本で戯作者の恋川春町(岡山天音)が書いた「廓ばかむら費字盡(さとのばかむらむだじづくし)」が登場します。

蔦屋重三郎と「往来物」ビジネス

底堅い需要がある往来物

べらぼう 17話で蔦屋重三郎(横浜流星)が出版ビジネスとして往来物が魅力にうつったのは、底堅い需要です。地本問屋にとって「往来物」のメリットは次の引用文に凝縮されています。

「けど、往来物ってなぁ青本や洒落本とは違って、一度板を作れば何年も使える手堅い品なんでさ。持っといて損はねぇってえか」 流行に左右されず、使い捨てられることもない往来物は安定した利益を長期にわたって見込める出版物で、商売人としては押さえておきたいところなのである。

森下 佳子; 豊田 美加. べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 二 (p. 111). (Function). Kindle Edition.

「商売往来」に商人が一生使える知識が掲載されているということは、内容が普遍的で手直しなどの管理コストが低いことを意味します。

丸屋小兵衛が握っていた往来物のシェア

ですが「ベストセラー」にはならないけど、手堅い需要と利益を求められる出版物は、他の板元がすでにおさえているのが世の常です。

実際に「べらぼう」では、「丸小(まるこ)」とも呼ばれる丸屋小兵衛(まるやこへえ)という日本橋にある地本問屋が、江戸市中における「往来物」の販売シェアを握っています。

蔦重の工夫は江戸市中以外で著書と流通を求めたこと

しかし、べらぼう 17話では、その丸小が往来物のシェアを握っていることがよく分かっていることを前提として、ドラマとしての見どころが始まります。

なんと蔦重は江戸市中以外に往来物の著者と本の流通を求めるのです。そうして蔦重は、彫師の四五六(しごろく)(肥後克広)と組んで、往来物の「新撰耕作往来千秋楽(しんせんこうさくおうらいせんしゅうらく)」と「大栄商売往来(だいえいしょうばいおうらい)」を完成させました。