べらぼう 13話 動画と見どころ解説

べらぼう 13話 NHKの公式予告 動画の解説

べらぼう 13話 見どころ

- 町人(鱗形屋孫兵衛)も武士(森忠右衛門)も返済に苦しむほどの「当道座」の存在が浮上

- 鳥山検校がとんでもない大金持ちだった理由は座頭金の高利貸しによるものだった

べらぼう 13話 あらすじ

鱗形屋のつけが当道座の座頭に

蔦屋重三郎のもとにまた鱗形屋が、偽板で「節用集」を作って奉行所に捕まったと言う話が聞こえてきます。

書物問屋・須原屋市兵衛の知らせによると、経営が苦しい鱗形屋はあちこちに「つけ」をためており、その証文の1つが、「当道座」の座頭(ざとう)に流れたと言います。

座頭金の返済に苦しむ鱗形屋の番頭・徳兵衛

座頭(ざとう)とは「当道座」という盲人による職能集団に属する人たちのことで、その一部の者には幕府から「座頭金(ざとうがね)」と呼ばれる高利貸しを行うことを認められています。

鱗形屋の番頭・徳兵衛はその座頭金に手を出して、その返済に追い立てられ、主人に内緒で偽板でお金の工面をしていました。

田沼意次が鳥山検校と座頭金について調査を開始

その座頭金は、町人階級だけでなく、武士階級のそれも江戸城内で問題が上がっていました。老中・田沼意次は、勘定奉行所吟味役の松本秀持に命じて、鳥山検校の身辺や屋敷などを調べさせます。

さらに意次は江戸城西の丸で進物番(しんもつばん)をつとめている長谷川平蔵にも、西の丸に勤めている者の中で、誰がどれぐらい座頭金に手を染めているかも探らせます。

べらぼう 13話 ネタバレ

江戸城西の丸で座頭金に手を出すものが続出

田沼意次が長谷川平蔵が調査を命じたことによって、江戸城西の丸でも多数のものが座頭金に手を出しているという驚愕の事実が発覚します。

その一例が森忠右衛門と震太郎の親子です。忠右衛門は長年、江戸城西の丸で小姓として将軍世子に仕えてきましたが、禄だけでは家族が養えきれず、息子・震太郎が「御番入り」をするために座頭金を使って賄賂としてきました。

借金返済に詰まった森忠右衛門・震太郎親子

しかし、森忠右衛門は座頭金はあまりに高利で借金返済ができなくなり、一家揃って逐電しようとしたことが将軍・徳川家治・家基親子の前で明らかになります。

そこで田沼意次は高利貸しを行う鳥山検校らの取り締まりをさせてほしいと家治に申し出ます。

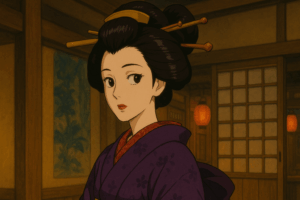

「当道座」とは 盲人たちの職能集団

「当道座」とは盲人のための職能集団であり、その多くは琵琶法師・鍼灸師・按摩師などの実務などを担当していました。

しかし検校のような「当道座」における高位のものは、高利の貸金業を営むことを許されており、大河ドラマ「べらぼう」に登場する、鳥山検校もその1人でした。

幕府が「当道座」に高利貸しを許した理由

彼らが幕府によって高利の金貸しを許されていた理由は、「当道座」には互助的な性格があったからです。高利の金貸しで得た利益を用いて、低位の座頭たちに生活や就業の支援する役割も持っていました。

これは徳川幕府の初代将軍・徳川家康が始めた「身体障害者のための福祉政策」に端を発しており、「当道座」が武士や町人に対しても高利の金貸しを行なって返済を迫るといったことは想定外のことでした(もちろん花魁・瀬川を千四百両もの大金を使って身請けすることも)。

そのため、「当道座は暴利をむさぼる」と判断した徳川家治は田沼意次の進言を受け入れて、鳥山検校らの取り締まりを命じるのです。

当道座・座頭金に関する詳細記事

「当道座」については詳細な記事を用意しました。「べらぼう 検校(けんぎょう) 当道座 座頭金 わかりやすく説明」もあわせてご覧ください。

なお、べらぼうのあらすじとネタバレ初回から一気に読みたいという方は、「2025年大河ドラマべらぼうの全話あらすじとネタバレ一覧」という記事の、「べらぼう 各話あらすじとネタバレ解説」という項目を参考にしてください。

べらぼう 13話 用語

大河ドラマ「べらぼう」13話に登場する用語の用語集です。ドラマを視聴する際の参考にしてください。

- 座頭(ざとう)

- 座頭金(ざとうがね)

- 進物番(しんもつばん)

- 御座の間(ござのま)

- 小姓(こしょう)

- 禄(ろく)

- 足高の制(たしだかのせい)

- 御番入り(ごばんいり)

- 逐電(ちくでん)

- 不義密通(ふぎみっつう)

そのほかの分からない単語につきましては、五十音順になった「べらぼう 用語集」の記事を参考にしてください。

べらぼう 13話 主な登場人物・キャスト・役柄

3月30日に放送される、べらぼう 13話で登場する蔦屋重三郎・富本午之助・鱗形屋孫兵衛などの主なキャスト・役柄は以下の記事を参考にしてください。

べらぼう 13話 関連記事

検校・座頭金・当道座に関する詳細については下記の記事を参考にしてください。