「みるがとく」こと「見徳一炊夢」について

「みるがとく」とは「見徳」と書く

NHKの2025年大河ドラマ「べらぼう」20話「寝惚けて候」で、蔦屋重三郎(横浜流星)や岩戸屋源八(中井和哉)など板元たちの口から「みるがとく」というセリフが語られます。

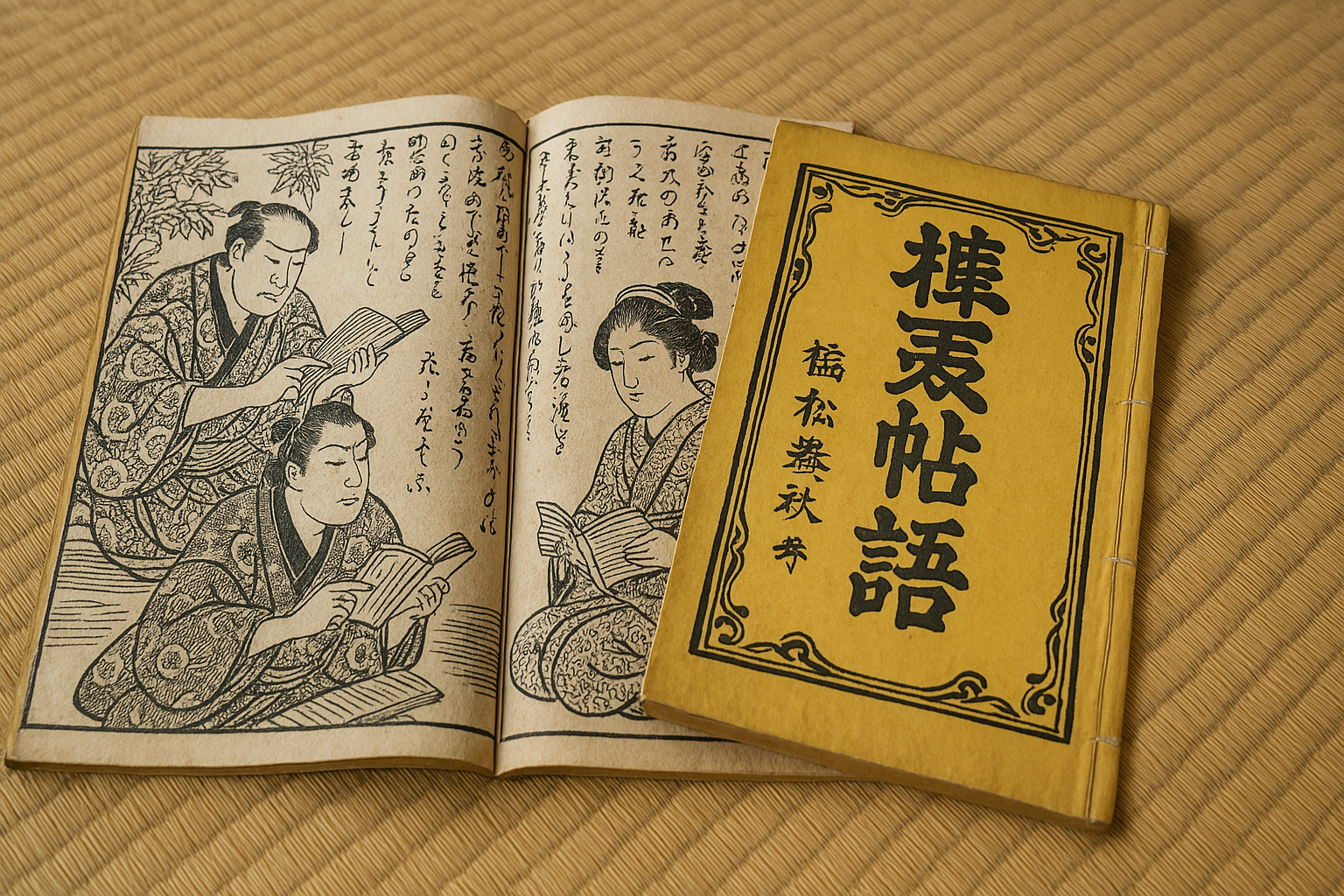

「みるがとく」を漢字で書くと「見徳」となり、正式には「見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)」という、戯作者の朋誠堂喜三二(尾美としのり)が書いた黄表紙本のことを意味します。

「見徳一炊夢」はべらぼう 18話「歌麿よ、歌麿よ、見徳は一炊夢」で、喜三二が腎虚の恐怖に怯えながら、吉原に「居続け」をして書き上げた作品です。

「見徳一炊夢」のあらすじ

「見徳一炊夢」は、実在した朋誠堂喜三二によって、1781(安永10)年に書き上げられ、蔦屋重三郎の「耕書堂」が板元となった作品です。作品の概要は大河ドラマ「べらぼう」をノベラライズした「べらぼう 二」の中でも紹介されています。

金持ちの息子が親の金を盗んで「夢」を買い、豪遊の旅に明け暮れる。だが歳とって戻ってみると家は没落していた。しかし、実はそれは、出前の蕎麦が届くまでの「一炊の夢」だったというお話だ。

森下 佳子; 豊田 美加. べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 二 (p. 150). (Function). Kindle Edition.

「みるがとく」から大田南畝につながった蔦屋重三郎

「菊寿草」で高い評価を受けた「見徳一炊夢」

べらぼう 20話の登場人物、特に板元たちの口から「見徳」のセリフが次々に飛び出す理由は、「見徳」が幕府の御徒(おかち)でありながら、文人としても名高い大田南畝(桐谷健太)が著作の黄表紙評判記「菊寿草」において「見徳」を大変評価していたからです。

大田南畝の高い評価を得ていた「見徳」は江戸市中のベストセラーとなり、どこの本屋でも取り扱いたい本となります。しかし蔦重の耕書堂が板元となっている本は、地本問屋同士の取り決めで江戸市中では扱うことはできません。

耕書堂が板元になっている出版物を扱えないことを不満に思う、岩戸屋のような中小の地本問屋たちは、何かと言い訳をつけて蔦重から「見徳」を仕入れようとします。

「見徳一炊夢」をきっかけとした蔦重と大田南畝の初対面

べらぼう 20話では蔦重が「菊寿草」を取り上げてもらったことについて礼を述べるために、本やせんべいを持参して大田南畝が住む御徒組屋敷(おかちぐみやしき)を訪れるというシーンがあります。

ドラマにある、蔦屋重三郎が礼を述べるために大田南畝の屋敷を訪れるというエピソードは、実話に基づいたものであると考えられます。

『菊寿草』で南畝は、重三郎刊行の黄表紙『見徳一炊夢』(朋誠堂喜三二作)に最大級の評価を与えたため、重三郎はたいへん喜ぶ。その御礼を述べるため、はじめて自宅を訪ねてきたと南畝の日記には書かれている。重三郎と南畝の初対面だった。 重三郎としては南畝に執筆を依頼したものの、いまだ対面を果たしていなかった。その機会を窺っていたが、『見徳一炊夢』を取り上げてくれたことを幸いに、御礼の名目で会いに行ったのである。 念願の対面を果たした重三郎は、様々な機会を通じて南畝との交遊を深め、その距離を縮めていく。重三郎の地盤たる吉原も、南畝との交遊の舞台となった。

安藤 優一郎. 蔦屋重三郎と田沼時代の謎 (PHP新書) (pp. 83-84). (Function). Kindle Edition.

蔦屋重三郎が大田南畝と初対面を果たしたのは、「見徳一炊夢」と「菊寿草」が同じ年に出版された1781(天明元)年のことでした。