寧々(ねね)とは

「豊臣兄弟!」の寧々(ねね)とは

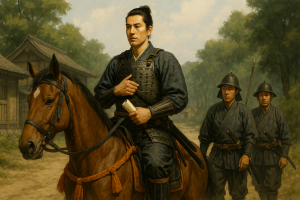

2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」で浜辺美波さんが演じる寧々(ねね)とは、のちに豊臣秀吉と言われる藤吉郎(池松壮亮)の正室(正妻)で、のちに北政所(きたのまんどころ)という敬称や、高台院(こうだいいん)という院号で呼ばれる女性です。

寧々は1615(慶長20/元和元)年に大坂夏の陣で豊臣家が滅亡したのちも長生きし、秀吉をはじめとした一族の菩提を弔い続けました。

「豊臣兄弟!」の寧々の役柄

豊臣秀吉の正妻。秀吉が関白に就任したのちは北政所(きたのまんどころ)と称される。

負けず嫌いの性格で、夫の秀吉とともに出世街道を駆け抜ける。

やがて庶民の娘から“戦国のファーストレディ”へと昇りつめる。

実在した寧々の出自

寧々は1549(天文18)年に杉原道松・朝日殿夫妻の娘として尾張国清須朝日村で誕生。藤吉郎と呼ばれていた豊臣秀吉と結婚するまでの間には浅野長勝・七曲殿夫妻の養女となっていました。

木下藤吉郎秀吉と寧々の結婚エピソード

豊臣秀吉と寧々の結婚は恋愛結婚

國學院大学 故・桑田忠親名誉教授の著作「豊臣秀吉研究 下」によると、1565(永禄8)年8月に行われた豊臣秀吉と寧々の結婚はいたって簡素なものであったと指摘されています。

長勝は、信長の足軽組頭をつとめ、尾州清洲城の足軽長屋に、おねと共に住んでいた。そのころ、木下秀吉も、信長の足軽組頭として、同じ長屋の一部屋に起居していたらしいが、入り婿のかたちで、おねと結婚したのである。足軽同士の婚礼だから、祝儀も至って手軽だった。茅葺屋根の裏長屋の一室の土間に簀搔藁を敷き、薄縁をのべ、その上に花婿と花嫁が並らんで坐り、三々九度の盃を交わしている。盃は、かわらけだった。

桑田 忠親. 豊臣秀吉研究 下 角川選書クラシックス (p. 326). (Function). Kindle Edition.

1996(平成8)年に放送されたNHK大河ドラマ「秀吉」の第3回「運命の花嫁」で描かれている寧々と秀吉の結婚はまさにこの通りの描写でした。

結婚式の列席者も前田犬千代(のちの前田利家)・まつ(利家の正室。のちの芳春院)・小一郎(のちの豊臣秀長)の3人だけです。

豊臣秀吉と寧々の結婚は織田家有力者の媒酌があった可能性

ただ桑田忠親さんは同じ文章で、寧々と秀吉の結婚にはおそらく前田利家か那古野因幡守敦順(なごやいなばのかみあつより)の媒酌があったことも指摘されています。那古野因幡守敦順とは織田家の一族で、織田信長の直臣です。

大河ドラマ「秀吉」では足軽風情の「サル」に求婚されたことを、寧々の養父母である浅野長勝と七曲殿が大層憤慨し、寧々と秀吉の結婚は現代的な恋愛結婚のような側面で描かれました。

しかし「豊臣兄弟!」で時代考証を担当されている黒田基樹さんによると、寧々と秀吉の結婚は恋愛結婚であったかどうかはともかくとして、織田家の有力者たち(那古野因幡守敦順や木下雅楽助)による「保証」があった婚姻であった可能性を指摘されています。

結局のところ、それらの誰が実際に結婚を取り持ち、浅野長勝を説得し、また信長の承認を獲得したのか、ということについては確定できない。ただ両者の人間関係からみると、当初の段階においては、両者をともに知っていた木下雅楽助・養雲院殿きょうだい、そして養雲院殿の夫那古屋因幡守が大きく関わっていたとみられるだろう。

黒田 基樹. 羽柴秀吉とその一族 秀吉の出自から秀長の家族まで (角川選書) (p. 137). (Function). Kindle Edition.

豊臣秀吉と寧々 愛妻と恐妻エピソード

豊臣秀吉と寧々 愛妻エピソード

寧々と秀吉の結婚が「恋愛」か「有力者による紹介」のいずれであったかにせよ、豊臣秀吉と寧々に関する手紙が現存しており、その中で秀吉は「愛妻家」であったことを示す手紙が残されています。

かへす〴〵、下くだしを、さし候て、すこし大べんおり候ように、いたしたく候。たゞし、大べん、いくかほどおり候や。めでたきさう、待申候。以上。 すこしよく候よし、まんぞく申候。かいり候いご、まいり候おりから、みまいらせ候。すこしづゝよく候はゞ、たのもしく候。いよ〳〵、よきさう、まち申まいらせ候。おりがみ、かなにかき候て、こし候べく候、又申候。大べんに、すこしおり候はゞ、よく候はん。下くだし、すこし、さし候はんや。かしく。

十月廿四日

てんか

中なごん桑田 忠親. 豊臣秀吉研究 下 角川選書クラシックス (p. 333). (Function). Kindle Edition.

【現代語訳】

たびたび申し上げますが、

下剤を少しお使いになり、大便が少しでも出るようにしたく存じます。

ただし、大便はどのくらい出ておられますか。

順調に回復なさっているとのこと、まことにおめでたく、楽しみにしております。

その後、いくぶんご容体がよいとのことで、安心いたしました。

私が帰った後にお伺いする折がありましたら、その時またお見舞い申し上げます。

少しずつでも快方に向かわれれば頼もしい限りです。

いよいよご快復のご様子を心待ちにしております。

折紙(手紙)か仮名書きででも、お知らせくださるようお願いいたします。

また追って申し上げます。

大便が少しでも出れば、きっと良くなられるでしょう。

下剤を少しお使いになってはいかがでしょうか。

敬具。

1585(天正13)年10月24日

豊臣秀吉

中納言

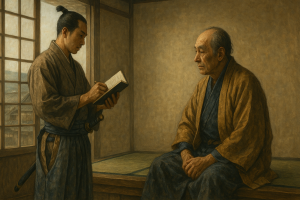

手紙の背景

この書状は豊臣秀吉が1585(天正13)年に関白に任官した頃のものと考えられています。寧々(当時は北政所)の侍女である「中納言」と言う女性が、寧々が病気であることを伝えてきたので、それに応ずる形で出された手紙です。

こうした手紙を見ると、豊臣秀吉は何人もの愛妾を持つ一方で、正室である寧々の健康にも気を使い、しかも「下剤」「大便」と言う単語を何度も使うほど屈託のない関係であったことがうかがえます。

豊臣秀吉と寧々 恐妻エピソード

豊臣秀吉が寧々に対して「愛妻家」であった示す一方で、「恐妻家」でもあったことを示す手紙も残されています。

返々、はや〳〵、てきを、とりかごへいれ候ておき候間、あぶなき事は、これなく候まゝ、心やすく候べく候。わかぎみこいしく候へども、ゆく〳〵のため、又は、てんかおだやかに申つく可候と存候へば、こいしき事もおもいきり候まゝ、心やすく候べく候。我等も、やいとうまでいたし、みのようじやう候まゝ、きづかい候まじく候。おの〳〵へも申ふれ、大めうどもに、にうぼうをよばせ、小だわらにありつき候へと、申ふれ、みぎとう〳〵りのごとくに、ながぢんを申つけ候まゝ、其ために、よどの物をよび候はん間、そもじよりも、いよ〳〵申つかわせ候て、まへかどに、よをいさせ候べく候。其もじにつゞき候ては、よどの物、我等のきにあい候ように、こまかにつかれ候まゝ、心やすくめしよせ候よし、よどへも、其もじより申やり、人をつかわせ候べく候。我等としをとり可レ申候とも、としの内に、一どうは、其方へ参候て、大まんどころ、又は、わかぎみをも、み可レ申候まゝ、御心やすく候べく候。

桑田 忠親. 豊臣秀吉研究 下 角川選書クラシックス (p. 338). (Function). Kindle Edition.

【現代語訳】

たびたび申し上げますが、

早々に敵をすでにかごの中に入れておきましたので、

危険なことはもうこれ以上ございません。

どうぞご安心くださいますように。

若君(わかぎみ/御嫡男)にお会いしたい気持ちはございますが、

これから先のため、または天下の情勢が静まる日も近いと存じますので、

恋しさも思い切って、心安らかに過ごしたく存じます。

私自身も、病の癒えまで至り、身の調子もよくなってまいりましたゆえ、

ご心配には及びません。

おのおのにも申し伝え、

大名衆には女房を呼び寄せ、小俵(米俵)の飯にでもありつくようにと伝えました。

右に申し上げたとおり、長陣(ながぢん:長期の陣営)を命じましたゆえ、

そのために淀(よど)の者たちを呼び寄せようと思っております。

そちらからも改めてお知らせくださり、

邸(やしき)の門前に夜を過ごさせていただければ幸いです。

また、あなたに続いて淀の者を、

私の気に入るように細やかに召し連れてくださるよう、

淀へもあなたからお伝えいただき、人を差し向けてください。

私もいずれ年をとるとは申せ、

年のうちには一度はそちらへ参上し、

大政所(おおまんどころ/母君)や若君にもお目にかかりたく存じますので、

どうかご安心くださいますように。

手紙の背景

この手紙は1590(天正18)年に豊臣秀吉から寧々に宛てて出されたものです。このとき北条氏が立てこもる小田原城をぐるりと包囲をしているときで、戦さが長引きそうなので側室の茶々(淀君)を呼んでほしいと寧々に依頼しているのです。

しかし秀吉といえど、いきなり正室の頭を飛び越して茶々を小田原に呼び寄せてしまうと、「奥」の責任者である正室・寧々の面目は丸潰れです。

そのため寧々から茶々に伝えると言う体裁を取っており、秀吉が寧々の気を遣って手続きと言葉を選んでいたことが分かります。

豊臣秀吉 ねね エピソード 関連記事と参考文献

豊臣秀吉 ねね エピソード 関連記事

大河ドラマ「豊臣兄弟!」で浜辺美波さんが演じる寧々という女性については、下記の記事でも言及しています。合わせて参考にしてください。

- ねね(寧々)家系図 北政所 高台院の家族 豊臣兄弟! 浜辺美波

- 寧々(ねね) 子供 豊臣秀吉との子供 養子の秀勝・ごう・小姫・秀俊

- 木下雅楽助 織田刑部大輔の息子 藤吉郎に「木下」苗字を授けた人物

- 寧々(ねね) 性格 織田信長とねねの関係 高台院の性格

豊臣秀吉 ねね エピソード 参考文献

今回の記事は以下の2冊の書籍を参考文献としています。